보물창원 성주사 목조석가여래삼불좌상

목조석가여래삼불좌상은 석가여래, 약사여래, 아미타여래로 구성된 삼세불이다.

불상 내부에서 발견된 「창원웅신사신조불상시주기(昌原熊神寺新造佛像施主記)」에는 1655년 봄부터 제작을 시작하여 같은 해 가을에 조성공사를 마치고 복장 점안하였다고 한다.

화원(畵員)은 수화승(首畵僧)인 녹원(鹿元)을 비롯하여 지현(知玄), 찬인(贊印), 혜정(惠淨), 도성(道聖), 명신(明信), 긍성(肯聖), 명안(明眼), 학륜(學倫), 인종(印宗), 인신(印信) 등 11명이 참여하였다.

또한 중수개금기를 통해서 1702년에는 삼세여래의 개금불사가 있었고, 그 당시 사찰명은 창원 성주사로 쓰여져 있다.

처음 불상이 봉안되었던 웅신사와 개금불사가 있었던 성주사는 모두 경상남도 창원 불모산에 위치한 사찰로서 인근에 위치한 지리적 특성상 이운되었을 가능성이 높다.

특징

목조석가여래삼불좌상은 넓은 이마에 턱이 좁은 갸름한 얼굴, 눈 두덩이가 두터우면서 긴 눈, 큰 귀, 신체에 비해 유난히 큰 손 등이 특징이다.

중앙의 석가여래상은 항마촉지의 수인에 변형 편단우견식 대의를 입었으며, 좌우의 약사여래상과 아미타여래상은 통견식 대의를 입고 한 손은 가슴 부위에 올리고 한 손은 다리 위에 놓아 엄지와 중지를 맞댄 수인 형식을 하였다.

이 삼세불상은 두꺼운 대의와 굵은 옷주름, 넓직한 대의 주름 등에서 양감과 힘이 있는 특징을 보이는데 이는 조각승 녹원의 특징이다.

보물창원 성주사 감로왕도(지장전)

저작자

인행, 한영, 세관

창작/발표시기

1729년(영조 5)

성격

불화(佛畵), 탱화

유형

작품

크기

세로 205㎝, 가로 274㎝

권수/책수

1점

재질

삼베

삼베 바탕에 채색한 작품으로, 전체 크기는 세로 205㎝, 가로 274㎝이다.

이 불화는 특이한 구도를 보여주고 있는데, 일반적인 구성 외에 화면 상단 오른쪽에 극락보전과 연못이 첨가되어 있다.

전각 안에 아미타불이 대좌 위에 앉아 있고 좌우에 세 보살과 두 제자가 협시하고 있는 장면이 홍색 바탕색에 금선으로 묘사되어 있다.

이 앞의 방형 연지에는 다양한 모양의 탐스러운 연꽃이 피어 있다.

하단부는 산과 나무 등으로 구획하여 왼쪽 공간에는 중생의 다양한 삶의 형태가, 오른쪽 공간에는 전쟁 장면이 묘사되어 있다.

창원 성주사 감로왕도의 극락보전 아래에는 왕비 등 귀부인 무리가 있고, 그 아래 왕 등 귀족의 무리가 있으며, 이 아래 사대부들이 묘사되어 있다.

이는 전쟁 장면과 자연스럽게 연결된다.

하단부에는 호랑이에게 먹히거나 떨어져 죽고, 집이 무너져 깔려 죽는 등 화를 당하는 반면, 춤추고 노래하며 재주를 보이는 어릿광대 무리 등 당시

풍속상이 나타나 있다.즉, 지옥에서 고통 받는 조상(아귀)뿐만 아니라 전쟁에서 죽은 병사들, 또는 호랑이에게 물리는 등 비명횡사하는 영혼을 아미타불(감로)이 구제하여 왕생극락하게 한다는 내용이 설명적으로 잘 나타나 있다.

특징

창원 성주사 감로왕도의 우두머리 화원으로 떠오른 세관은 18세기 중·후반에 직지사·남장사·통도사 등 경상도 지역을 중심으로 활동한 화승으로, 그의 화풍은 안정된 자세와 적절한 인체비례, 둥근 얼굴에 가는 눈썹과 작은 눈, 작은 입 등이 특징적이며, 녹색과 붉은색, 황색의 사용이 두드러진다.

이 성주사 감로왕도는 전면적으로 색이 밝고 아름다운데, 불·보살·아귀 등 중요한 장면에는 능숙한 형태묘사를 보이나 대세지보살이 생략되었고, 부수적인 전쟁장면 등 중요하지 않은 부분은 직지사의 것에 비해 생략을 많이 하면서, 주제를 살리려고 노력한 흔적이 엿보인다.

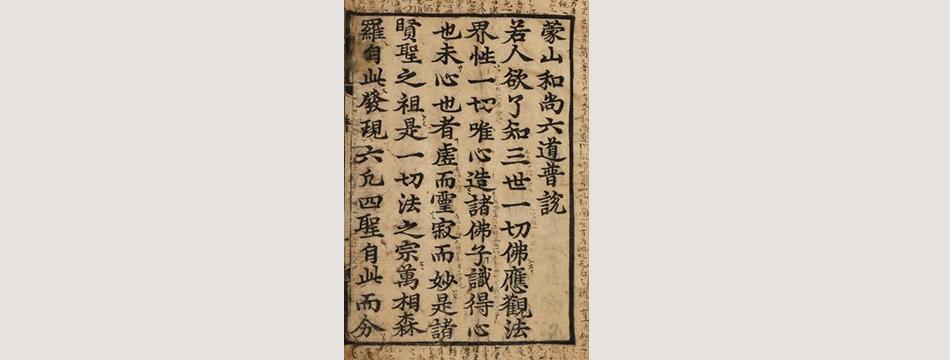

보물몽산화상육도보설(蒙山和尙六道普說)

蒙山和尙六道普說(몽산화상육도보설)은

원나라의 고승인 몽산화상(蒙山和尙) 덕이(德異)가 중생에게 업인(業因)에 따라 윤회하는 지옥ㆍ아귀(餓鬼)ㆍ축생(畜生)ㆍ아수라(阿修羅)ㆍ인간(人間)ㆍ천상(天上)의 육도(六道)와 성문(聲聞)ㆍ연각(緣覺)ㆍ보살(菩薩)ㆍ불(佛)의 사성(四聖)을 더한 십계(十界)를 설하여 범부의 자리를 벗어나 성인의 지위에 들어갈 것을 권하는 것을 내용으로 하고 있는 불서(佛書)이다.

지장보살 복장출토의 이 본은 1497년(연산군 3) 8월에 전라도 진안(鎭安)에 있는 용출산(聳出山) 현암(懸庵)에서 개판(開板)된 것이다.

의민(義敏)이라는 승려가 판각했다는 사실과 시주질이 기록되어 있어 사료적 가치가 크고, 필서와 새김이 정교하며 초판본이어서 인쇄가 선명하다.

이 전적은 그 중요성이 인정되어 보물 제1737호로 승격 지정되었다.

이 『몽산화상육도보설』은 홍치(弘治) 10年(1497, 연산군 3) 8월에 전라도 진안(鎭安)에 있는 용출산(聳出山) 현암(懸庵)에서 개판(開板)되었다. 판서본의 필서와 새김이 정교하며 새기자 바로 찍어내서 인쇄가 깨끗하다.

불분권 1책의 목판본으로 판식은 사주단변(四周單邊)에 반곽의 크기는 20.1×13.5cm이며, 계선은 없고 행자수(行字數)는 6행13자이다.

판구는 상하대흑구(上下大黑口)에 상하내향흑어미(上下內向黑魚尾)이다.

본문에는 필사한 구결(口訣) 표시가 있고, 난외에도 주(註)가 기록되어 있다.

표지는 선장(線裝)으로 개장(改裝)되었고 보존상태는 표지와 판심부분의 마멸·훼손(磨滅·毁損)을 제외하면 비교적 양호한 편이다.

종래 알려진 조선전기의 세종 14(1432)년 판본, 성종 21년(1490)의 황해도 서진지 자비령사판본(黃海道 瑞眞地 慈悲嶺寺版本), 중종 4년(1509) 대광사판본(大光寺版本) 등의 수암(殊菴) 필서본과는 달리 이 『몽산화상육도보설(蒙山和尙六道普說)』은 1497년(연산군 3) 8월에 전라도 진안에 있는 용출산 현암에서 간행한 목판본으로 정교하고 인쇄가 선명한 점에서 판각 후 초쇄본으로 판단된다.

권말에는 간행기록과 함께 시주자 명단과 연판(鍊板) 및 각수(刻手)가 명시되어 있어 조선 전기의 불교학 및 서지학 연구에 귀한 자료가 된다.

보물석조지장시왕상(지장전)

시대

조선후기

건립시기

1681년(숙종 7)

성격

불상

유형

유적

지장보살상의 복장에서 발견된 발원문에 의하면, 1681년(숙종 7) 4월에 불상들이 완성되어 불모산 성주사에 봉안되었다.

불상을 조각한 조각승은 수조각승 승호를 비롯하여, 상륜(尙倫), 학정(學淨), 탁문(卓文), 천택(天澤), 보장(宝藏), 여잠(呂岑), 축령(竺令), 선준(禪俊), 법안(法眼), 처흘(處屹), 수연(守衍), 처행(處行), 의정(儀淨), 법종(法宗), 민속(敏俗), 천룡(天龍), 해발(海發) 등 18명으로, 이중 수연과 법종은 이후에 수조각승으로서 승호풍의 불상을 제작하였다.

수조각승 승호는 1640년(인조 18)에 거창 연수사(演水寺)의 목조 아미타삼존상과 1655년(효종 6)에 칠곡 송림사(松林寺) 석조 아미타삼존상을 보조 조각승으로 참여하여 제작한 바 있으며, 1678년(숙종 4) 청도 천주사(天柱寺)에 봉안된 삼세불좌상과 지장보살상, 시왕상을 조성한 후 1688년(숙종 14) 군위 인각사의 삼세불상을 조성할 때까지 활동한 기록이 남아 있다. 승호는 오직 경주 산 불석(佛石)으로만 불상을 만들었는데, 승호의 제자들인 수연, 법종 등도 승호풍의 불석제 불상을 다수 조성하였다. 현재 경상도 일대에는 수십 세트의 승호풍 불상들이 남아 있는데, 모두 불석제 불상들이다.

지장보살상은 조선 후기 불상의 일반적인 예에 따라 민머리에 가사를 입은 승려의 형상을 하고 있다. 다만, 오른손을 들어 시무외인을 짓는 대신, 다른 석상들처럼 두 손을 모두 다리 위에 올려두고 있다. 몸에 비해 무릎의 폭이 좁으며, 머리가 커서, 아담하지만 단단한 느낌을 준다. 거의 정사각형을 보이는 얼굴은 눈, 코, 입, 귀 등의 경계선이 명확하고 날카로우며, 전체적으로 다부지고 강인한 느낌을 준다.